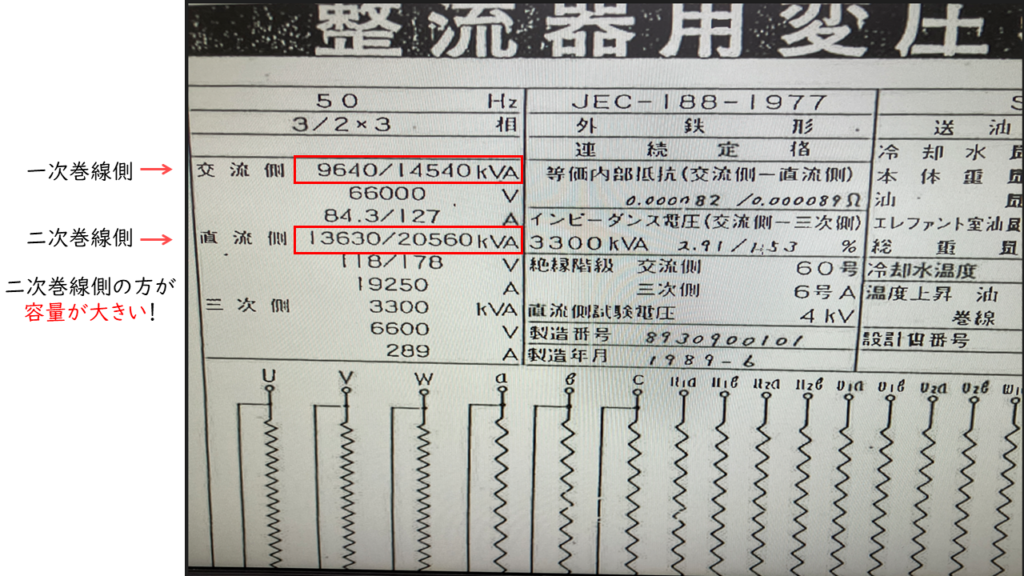

変圧器の中には、一次巻線の容量と二次巻線の容量が異なるものが存在します。

今回は、変圧器の一次巻線と二次巻線で容量が異なる場合、特に二次巻線の方が容量が大きくなる場合の紹介とその理論的な背景について解説をしていきます。

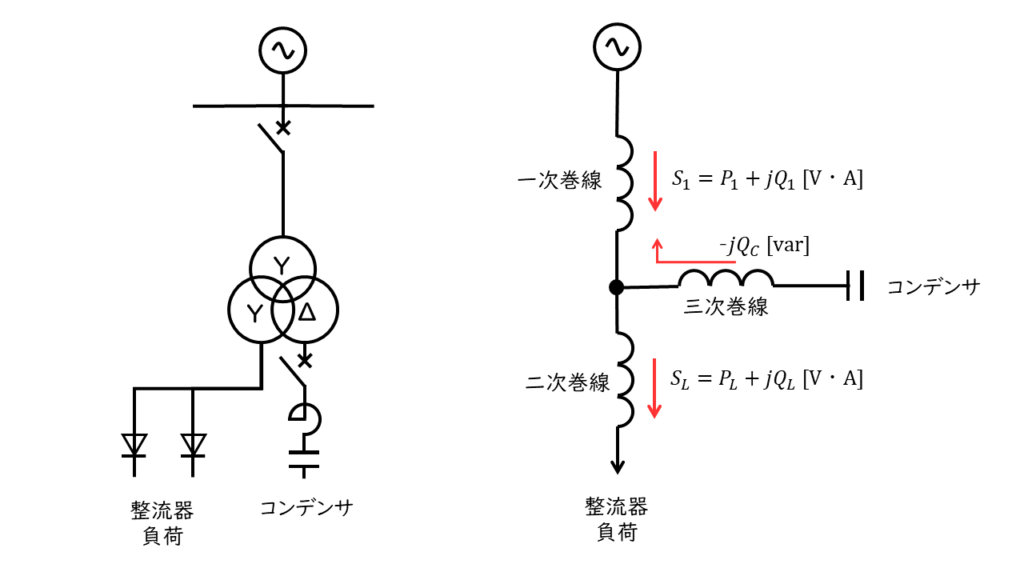

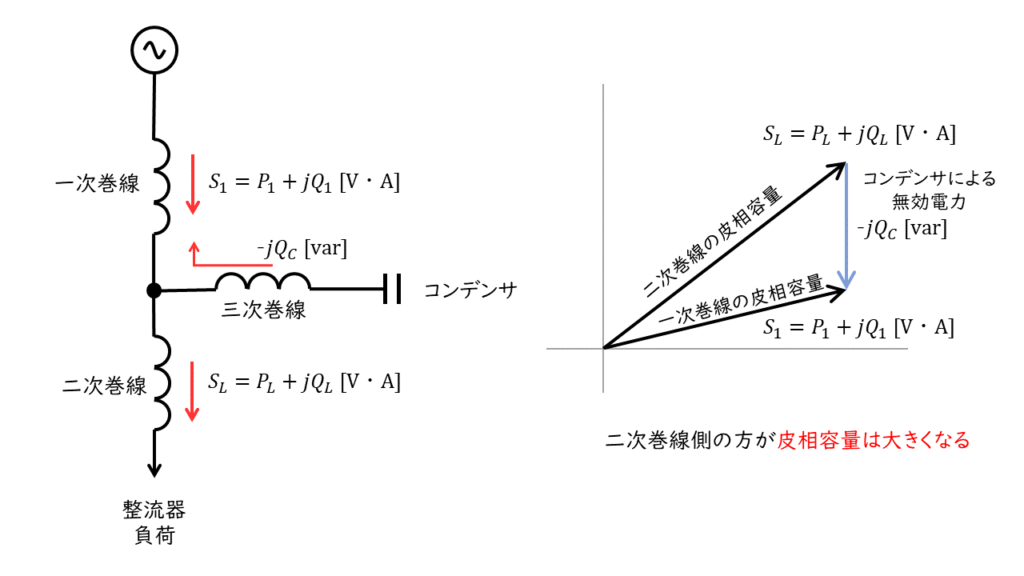

Y-Y-Δ巻線で三次巻線にコンデンサを接続する場合

コンデンサによる進み無効電力\(-jQ_C \)が、負荷の遅れ無効電力\(+jQ_L\)を打ち消すため、

一次巻線を流れる皮相電力\(S_1\)は二次巻線を流れる皮相電力\(S_L\)より小さくなります。

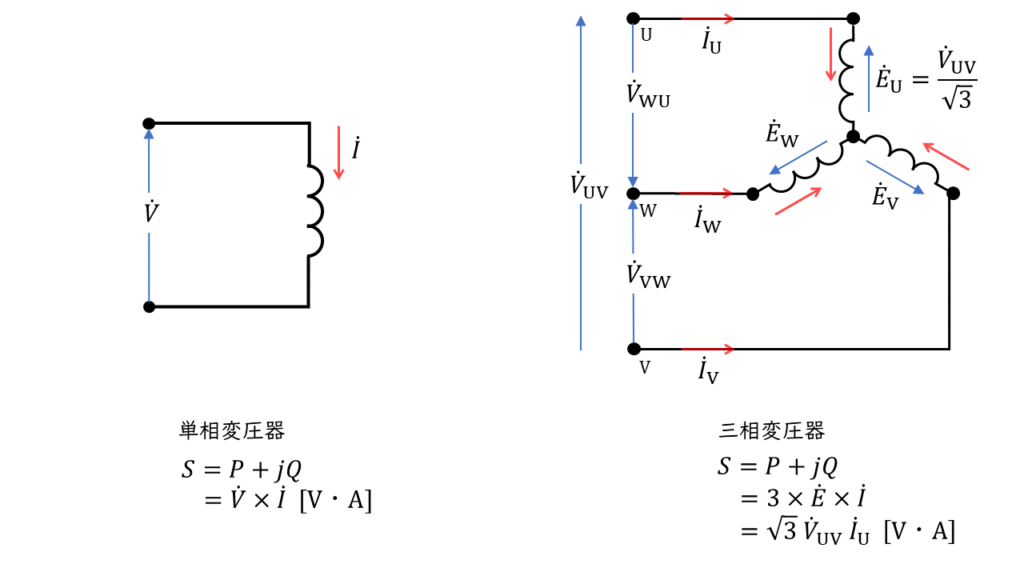

変圧器の定格容量

変圧器の定格容量\(\dot{S}\)[V・A]は、巻線間に印加される電圧\(\dot{V}\)[V]と巻線を流れる電流\(\dot{I}\)[A]の積によって求めることができます。

単相変圧器の定格容量:\(\dot{S} = \dot{V} \times \dot{I} \)

三相変圧器の定格容量:\(\dot{S} = \sqrt{3} \times \dot{V} \times \dot{I} \)

一次巻線、二次巻線しか持たない変圧器については、一次側と二次側の巻線容量が変わることがないため銘版にも定格容量のみの記載となっています。しかし、三次巻線を設けてY-Y-Δ結線とし、三次巻線にコンデンサや高調波フィルターを接続して力率改善や高調波の抑制を行うする場合には一次巻線と二次巻線の容量が異なる場合があります。

一次巻線と二次巻線の容量が異なる理由

三次巻線にコンデンサを接続するような運用をするY-Y-Δ結線の変圧器の場合、等価回路及び電力潮流は以下の様に表すことができます。

二次巻線には負荷で消費される電力\(P_L+jQ_L\)に応じた電力が流れます。

一次巻線に流れる有効電力\(P_1\)は二次巻線に流れる有効電力\(P_L\)と同じ大きさとなります。

しかし、無効電力については三次巻線のコンデンサによる進み無効電力\(-jQ_C\)が負荷による遅れ無効電力\(Q_L\)を打ち消すような働きをします。

したがって、一次巻線に流れる電力は以下の様になります。

一次巻線に流れる電力:\(P_1+Q_1 =P_L + \left( +jQ_L – jQ_C \right) \)

一次巻線の皮相電力(皮相容量)と二次巻線の皮相電力(皮相容量)を比較すると

\( S_1 = P_L + j \left( Q_L – Q_C \right) < P_L + jQ_L = S_L \)

よって二次巻線の皮相電力の方が大きくなります。

Y-Y-Δ結線は整流器用変圧器などで時折見かけることがあります。しかし、一次巻線と二次巻線の容量が異なる変圧器は比較的珍しいのではないかなと感じました。

電験二種「電力用コンデンサと電圧の関係」の範囲で学習する内容の応用になります。

コメント