変圧器に関する解説の第3回は、規約効率と損失についてです。

電験3種の変圧器に関する問題では主に電圧変動率と効率に関する計算問題が出題されます。

効率に関する問題はパターン化されているため一度覚えてしまえば得点源となる範囲です。

特に以下の内容が重要ですので、確実覚えておきましょう。

- 定格出力の公式

- 鉄損と銅損

- 効率の公式

\( \eta_{\alpha} = \displaystyle \frac{ \alpha P_n \cos \theta }{ \alpha P_n \cos \theta + p_i + \alpha ^2 p_c } \times 100 \) [%] - 効率が最大になる条件

鉄損 = 銅損 のとき効率は最大となる

\( p_i = \alpha ^2 p_c \)

変圧器の定格出力

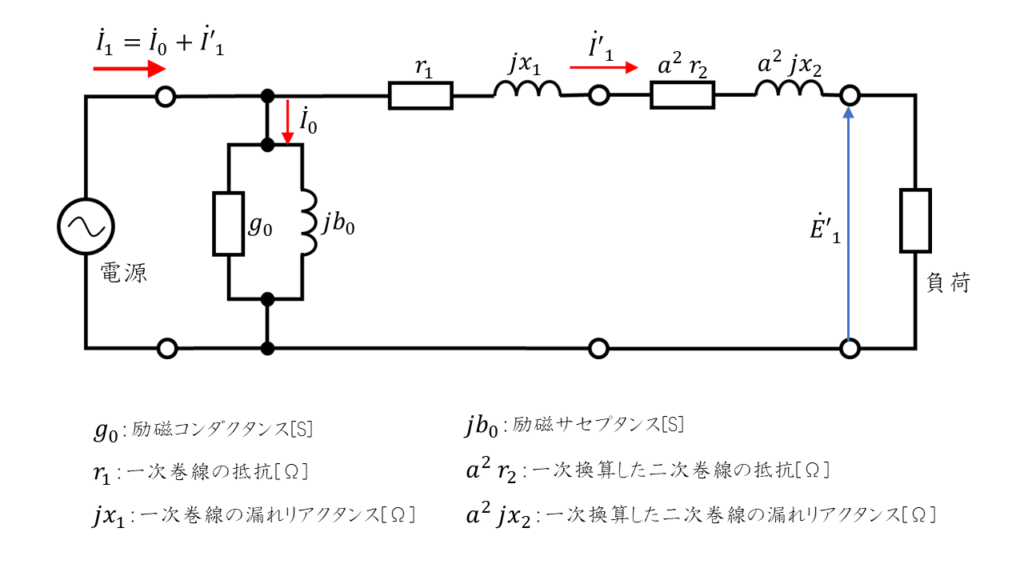

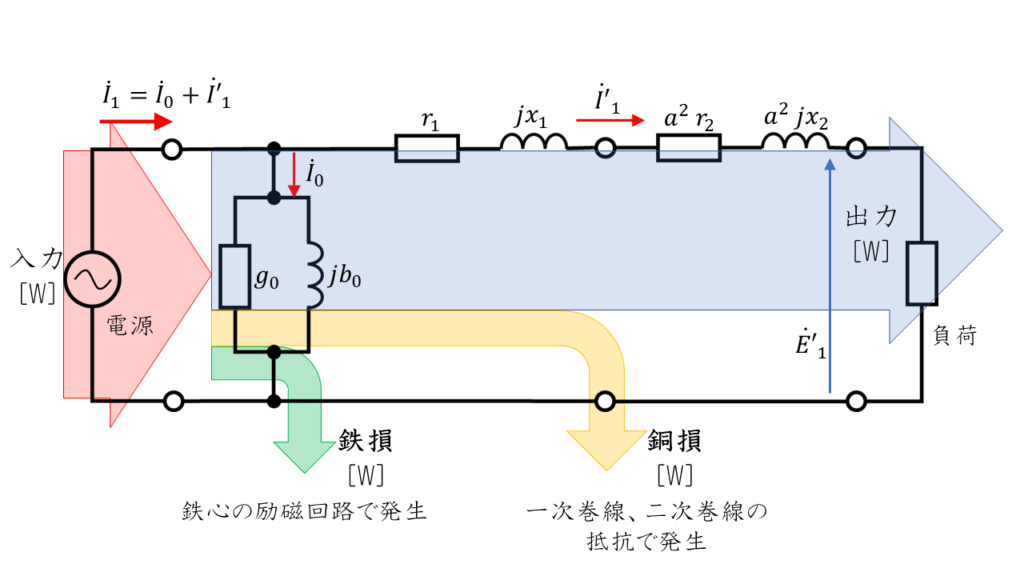

三相変圧器の1相分の一次側換算した簡易L形等価回路は以下のように表すことができました。

定格出力の大きさは次の条件の場合(1)式のように表すことができます。

- 負荷の力率:\( \cos \theta \)

- 負荷へ流れ込む電流の大きさ:\(\vert \dot{I’}_1 \vert = I_n \)[A]

- 負荷にかかる相電圧の大きさ:\( \vert \dot{E’}_1 \vert = V_n \)[V]

定格出力

\( P_n = 3 E_n \times I_n \times \cos \theta \tag{1} \)

定格出力とは100%の状態での出力のことを表しています。

出力が80%になった場合には、定格出力の値を0.8倍することで算出できます。

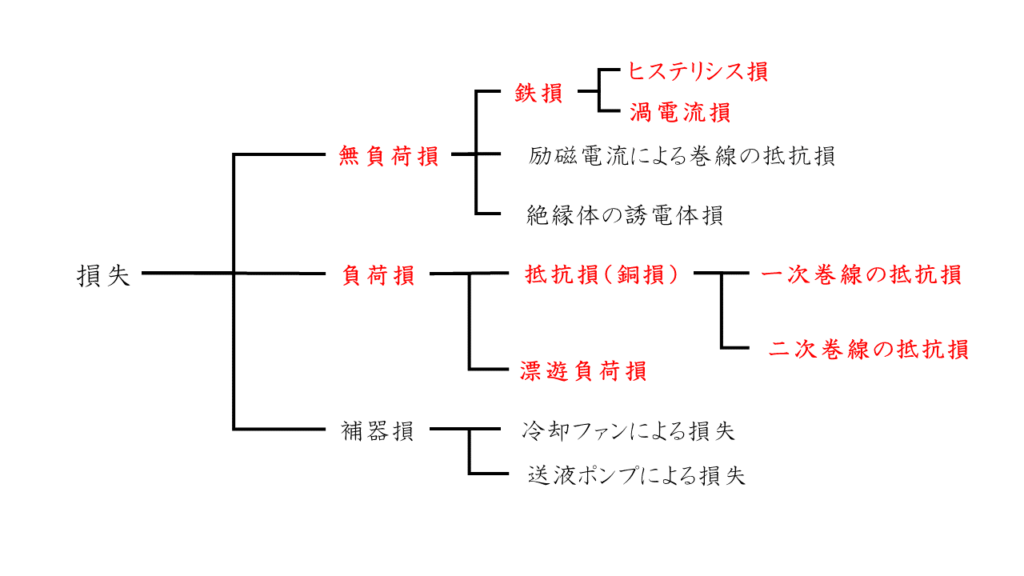

変圧器の損失の種類

変圧器には下図に示す損失が存在します。

中でも赤字で示したものは試験にも頻出の用語であるため覚えておきましょう。

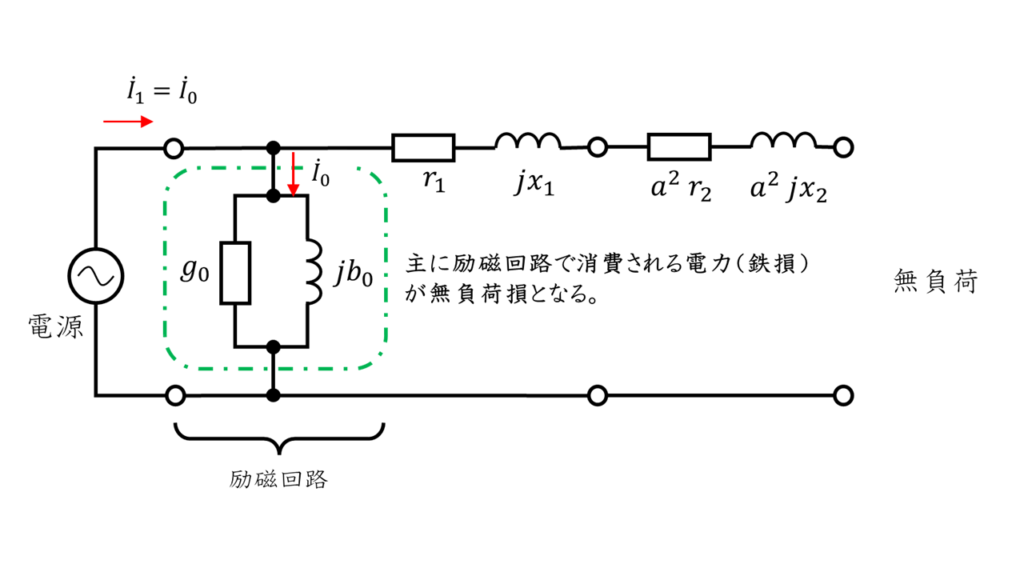

無負荷損

無負荷損とは、変圧器の二次側を解法状態(負荷をつないでいない状態)で一次側に定格電圧を印加した際に発生する損失のことを言います。

無負荷損には、「鉄損」「励磁電流による巻線の抵抗損」「絶縁体の誘電体損」が含まれますが大部分は「鉄損」となります。

無負荷損は、電源電圧の大きさによって増減しますが、負荷電流からの影響は受けません。

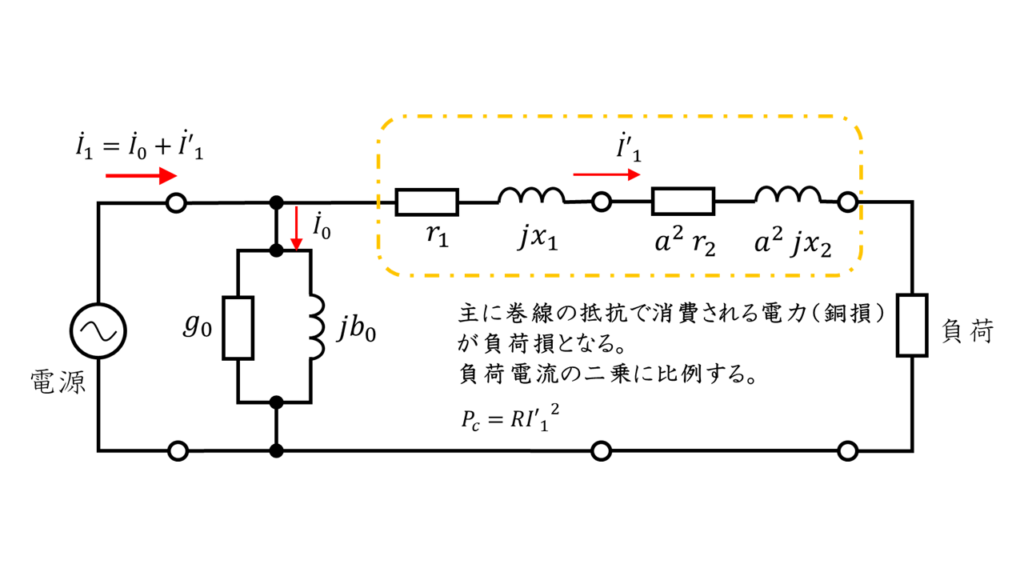

負荷損

負荷損とは、負荷電流が流れることによって生じる損失です。一次巻線と二次巻線の抵抗による「抵抗損(銅損)」と「漂遊負荷損」に分けることができ、大部分は「抵抗損(銅損)」となります。

負荷損は「負荷電流による損失」であるため負荷率(出力)が変動すると、負荷率の二乗に比例して変化します。

鉄損と銅損

変圧器の損失にはたくさんの種類がありましたが、大部分は鉄損と銅損になります。

効率を計算する場合にも、「鉄損」と「銅損」の2つを考慮すればおおむね正しい値を得ることができます。そのため、電験の試験でも鉄損と銅損以外の損失は蒸すして考えることがほとんどです。

鉄損

励磁コンダクタンスと励磁サセプタンスで構成される励磁回路では主に「鉄損」と呼ばれる損失が発生します。鉄損は鉄心の内部を磁気が通過する際に発生する損失です。

\(鉄損: p_i =3 g_0 \times E’_1^2 \)

鉄損はさらに、「ヒステリシス損」と「渦電流損」に分けることができますが、電験3種の範囲では名前を覚えておく程度で問題ありません。

銅損

銅損は、一次巻線と二次巻線の抵抗によって発生する損失です。

\( 銅損: p_c = 3 \left( r_1 + a^2 r’_2 \right) \times I’_1^2 \)

負荷電流の二乗に比例します。ゆえに、負荷率が変化すると負荷率の二乗に比例した値に変化します。

規約効率

規約効率とは入力と損失を計測し、計算によって導かれる効率のことを言います。

変圧器など直接負荷をかけて出力を測定することが難しい場合に用いられる効率の算出方法です。

\( \begin{align} 規約効率 &= \frac{入力-損失}{入力} \\ &=\frac{出力}{入力} \\ \eta &= \frac{\alpha P_n \cos \theta}{\alpha P_n \cos \theta + p_i + \alpha ^2 p_c} \end{align} \)

ただし、\( P_n\):定格出力[W]、\( \alpha \):負荷率、\(p_i \):抵抗損[W]、\(p_c\):銅損[W]

電験3種では、負荷率を80%などに変化させた場合の効率を計算させる問題が多く出題されています。負荷率が変化した場合は、銅損の値もへんあしていることを和sれないように注意しましょう。

効率が最大になる条件

電験3種でもっと多く出題されるのは、効率が最大になる条件を問う問題です。

規約効率の値が最大になる(公式の分母の値が最小になる)条件は、鉄損と銅損が同じ値になるときです。

\( \begin{align} p_i &= \alpha ^2 p_c \\ \alpha ^2 &= \frac{p_i}{p_c} \\ \alpha = \sqrt{\frac{p_i}{p_c}} \end{align} \)

原理を理解するには、最小値の定理(最小定理)を理解する必要があるが電験では数学的な内容まで問われることがないため、効率が最大となる条件は暗記で問題ありません。

コメント